【PR(広告)|提供】本レビューはRazerより製品提供を受けています。

メリット/デメリットを併記し、実測・写真に基づき記載します。

Razerの最新フラッグシップ「DeathAdder V4 Pro」は2025年7月25日発売のマウスです。右手用エルゴ形状を継承しつつ、重量は56g(白57g)まで軽量化。持ち上げやすさと止めやすさのバランスが良く、長時間FPSでも手首・肩の負担を抑える設計です。

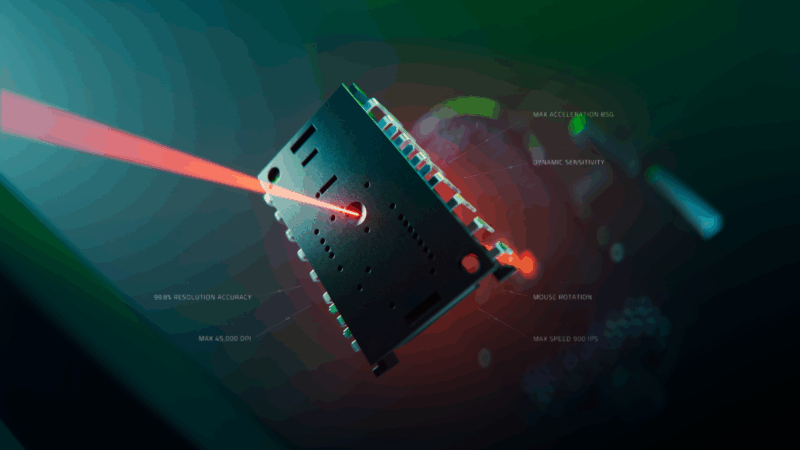

Focus Pro 45Kセンサーと最大8,000Hzレポートレート(有線/無線)に対応し、8K対応ドングル同梱で開封直後から有線級の入力感。メインは第4世代光学式スイッチ、ホイールも光学式で一貫性と耐久性に優れます。実用面では1,000Hz時で最長約150時間駆動。RGBは非搭載、サイドボタン2基のストイック構成で、無線でも妥協したくないエルゴ派に好相性。

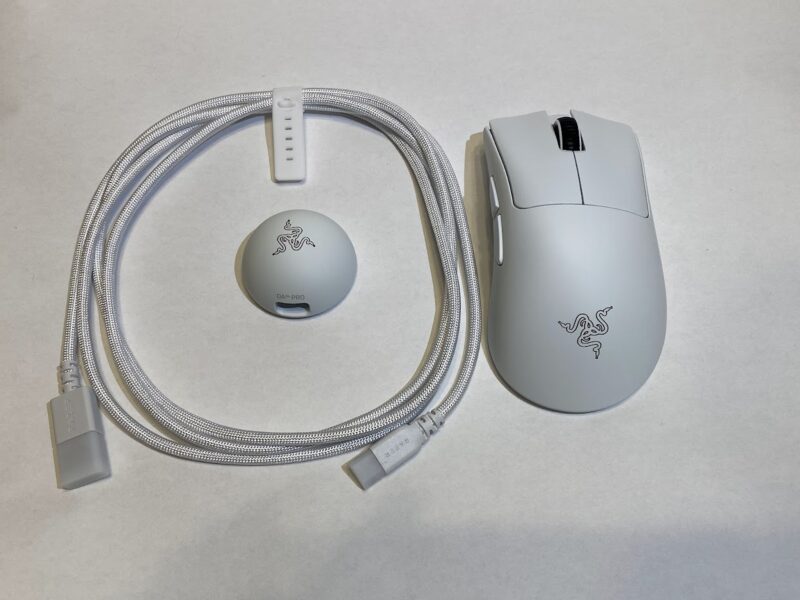

DeathAdder V4 Proは黒と白の2色展開で、今回は白を提供していただきました。

- 自然とかぶせ持ちになった!

- 手にすっぽり収まる感じがいい

- リストレスト不要になった

- 親指も、薬指小指もフィット感がよい

- サイドボタン押しやすい

- ホイールの固さも固くもなく緩くもなく

- ドングルでもBluetoothでも遅延はとくに感じなかった

- ほかのマウスを使おうと思わなくなった!

- ガラスマウスパッドは滑りすぎる

ちなみに、Best Gaming Gear of 2025 (So Far)の記事では、前世代DeathAdder V3 Proが7月時点のプロ使用率ランキング4位という実績!V4 Pro は軽量化+無線8Kドングル同梱で上位互換を狙う立ち位置です。さらに、2025年7月時点のマウスブランド別シェアはRazerが35%で首位。V4 Proの登場でこの流れはしばらく強まりそうです。

Best Gaming Gear of 2025 (So Far)

https://prosettings.net/blog/best-gaming-gear-2025-summer/

Amazonのレビュー欄は星4.5。件数は少ないながらも高評価。フラッグシップモデルの貫禄を感じつつ次章からDeathAdder V4 Proを詳しく解説していきます!

Razerは「FOR GAMERS. BY GAMERS.™」を掲げ、2005年に設立されたゲーマーのための世界的なライフスタイルブランドです。ロゴのトリプルヘッドスネークは、世界中のゲーミング及びeスポーツで広く指示されています。カリフォルニア州とシンガポールに本拠地を置き、世界19カ所オフィスを展開。#GoGreenWithRazer運動など、持続可能な未来への取り組みにも力を入れています。

日本代理店はMSY株式会社。

Razer レイザー DeathAdder V4 Pro ゲーミングマウス ワイヤレス 無線 56gの超軽量 8,000Hzドングル同梱 高精度の第2世代 Focus Pro 45K オプティカルセンサー 超低遅延を実現する第2世代 HyperSpeed Wireless オプティカルスクロールホイール 第4世代 オプティカルマウススイッチ 150時間のバッテリー駆動 【日本正規代理店保証品】

クリックで外部サイトに移動します

DeathAdder V4 Proのスペック

| 製品名 | Razer DeathAdder V4 Pro |

| 発売日 | 2025年7月25日 |

| 価格 | 28,980円 |

| カラー | 黒、白 |

| 形状 | 右手用エルゴノミクス |

| サイズ | 長さ128mm 幅68mm 高さ44mm |

| 重量 | 黒 56g(ケーブル・ドングル除く) 白 57g(ケーブル・ドングル除く) |

| バッテリー持続時間 | 1000Hzで最大150時間 8000Hzで最大22時間 |

| RGBライティング | なし |

| センサー | 第2世代Focus Pro 45Kオプティカルセンサー |

| 最大感度(DPI) | 45,000 |

| トラッキング速度(IPS) | 900 |

| 加速度(G) | 85 |

| プログラム可能ボタン数 | 6 |

| オンボードメモリプロファイル | 1 |

| スイッチ | 第4世代オプティカルマウススイッチ |

| スイッチの耐久性 | クリック一億回 |

| マウスソール | 100%PTFE |

| ケーブル | USB Type A – USB Type C ケーブル |

| チルトスクロールホイール | なし |

| ポーリングレート | ワイヤレス、有線ともに最大8000Hz(0.125ms) |

| スクロールホイール | 24段階 光学式 |

DeathAdder V4 Proの外観

まずは全体のシルエットとボタン配置を確認。かぶせで手に収まる形か、写真でチェックしてみてください。

RGB非搭載ながら白の質感は高級感あり。指紋が目立たず、エルゴ形状は自然に正しい位置で握れる。

猫に2回ほど薙ぎ払われて床に叩きつけられましたが、ほぼ傷もついていません。

ホイールのクリック感はソフト、抵抗は中くらい。ゲームでも表計算でも扱いやすいです。

親指が面で収まる凹み。サイド2ボタンは押し分け良好!

ドングルもつや消しの高級感あふれる素材。最初はケーブルのクセで少し浮くけど重みで落ち着きます。

ケーブルは硬くてしっかりしてます。

同梱物は簡易説明書とシール、グリップテープ。

DeathAdder V4 Proの使用感

勝手にかぶせ持ちに移行してしまった

私は長らく「小さくて軽い」つかみ持ち向けマウスを使ってきました。私の持ち方はつかみ持ちとつまみ持ちの中間、ゲームも作業時も1200DPI固定。肩が凝りやすいので、机、イス、キーボードの高さ、マウスの位置などはかなり気を使っています。

タイピングのときはリストレストがあって手首も肩快適なのですが、やはりゲームのときは動きが大きく、リストレストには頼れません。結果、手首を少し浮かせておく必要があり、肩こりにつながってしまいます。ゲームによっては少しハイセンシ寄りに振って移動量を減らすなど工夫が必要です。

私の手の大きさは18cmです。DeathAdder V4 Proは高さがありサイズも大きく、手のひら全体がしっかり乗ります。指がマウスパッドに擦れることもほぼありません。つかみ持ちも試しましたが、やっぱりかぶせ持ちが自然です。

指先主体で操作していた頃に比べ、今は手の重みで微調整する感覚です。行き過ぎた、止まりにくい、と感じることが減って、肩の負担も軽くなりました。DeathAdder V4 Proはかぶせ持ちと相性がいいマウス。もちろん「どの握りが正解」ではなく、自分にあった最適解を探してみてください。

ガラスマウスパッドはツルツル、やっぱ布

DeathAdder V4 ProのソールはPTFE。 わかってはいたけれど、ガラスパッドでは氷上レベルでツルツルーー!止めどころが掴めず腕が先に疲れる、肩が凝る。FPSをしない私でも厳しかったので布パッドにスイッチして、摩擦がほどよく乗ってブレが減り、止めやすさが戻りました。

ガチ勢はタイトルごとにマウスやパッドを使い分けるというけれど、私はそこまでの装備替えは現実的じゃないし、まだ新品のソールを剥がす勇気もない。当面はV4 Pro × 布パッドで運用します。「止めやすい=疲れにくい」が今の正解。

DeathAdder V4 Pro:クリック荷重を「コイン法」で可視化

10円玉(約4.5g)と1円玉(1g)を重ね、沈み始めの重さを測りました。(簡易法のため誤差あり)

- 左クリック:10円×11 + 1円×2 = 約51.5g

- 右クリック:10円×9 + 1円×4 = 約44.5g

一般的な目安は、~50g=軽め / ~60g=ふつう / 70g~=硬め。

DeathAdder V4 Proは「ふつう寄りの軽め」で、連打のしやすさと狙いの安定が両立しやすいレンジです。左右差は左>右で、右は軽快に感じました。

硬すぎるクリックは連打のテンポやエイムの安定を崩し、軽すぎると誤クリックが増えがちです。DeathAdder V4 Proは指の負担が少なく、微調整がしやすい印象です。

クリック音について

Amazonレビューでも指摘があるとおり、クリック音は「カチッ」と大きめ。とありました。私も大きいと感じました。「前モデルに比べてクリックが軽くなって音が大きくなった」という声も。静音性重視の人は注意。デスクマットを敷くなどすると少しは和らぎます。

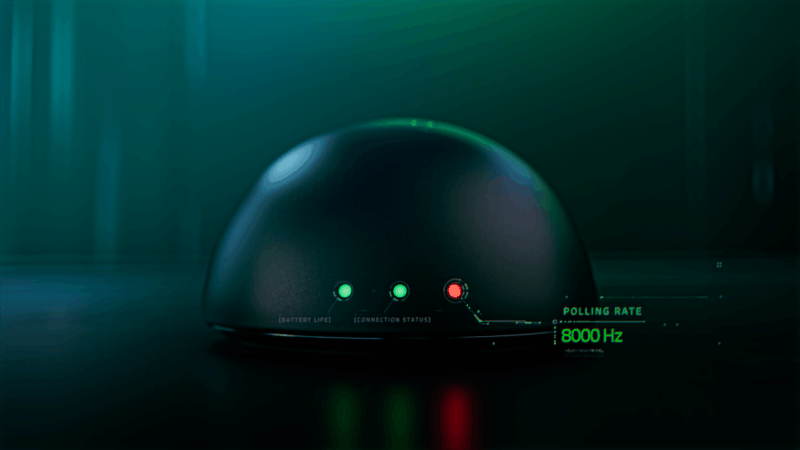

DeathAdder V4 Pro:LEDの色で一発判定、無線品質チェック

第2世代 Razer HyperSpeed Wirelessの実力を確かめるため、ドングルの前に障害物を置く・距離を変えるミニ実験をしました。

ドングル左端のLEDインジケーターで接続品質が一目瞭然(緑→黄→オレンジ→赤の順で悪化)。表示する情報はアプリRazer Synapseでカスタマイズできます。

- 机上・正面~2mまで:緑(良好)

- デスクの下(約50cm):緑

- 約3m壁なし:黄

- マウスorドングルを手でしっかり覆う:赤

第2世代 Razer HyperSpeed Wirelessは、切断や顕著な遅延なしで快適でした。

好みに寄せる小ワザ

・軽すぎると感じたら、指をボタンの根本よりに置くと実行荷重が上がります。

・ボタンとマウスの本体部分にかかるようにマスキングテープを貼って抵抗を作ります。

(見た目は多少悪くなります)

私はクリックする時に同時に中指にも力が入ってしまうことが多いので、マスキングテープはよく使っています。

DeathAdder V4 Pro:LODと持ち上げ移動、ハイセンシもローセンシも短め有利

LOD(Lift Off Distance/リフトオフ距離)は、マウスを持ち上げたときにセンサーが追従をやめる高さ。LODが長いと、持ち上げ移動の最中にカーソルが動いて狙点がズレやすくなります。影響の出方はスタイル次第。

- ハイセンシ:小さな手の動きで大きく画面が動く=1回のズレのダメージが大きい。

- ローセンシ:持ち上げ回数が増えがち=ズレが起きる機会が多い。

どちらのスタイルでも「短めLOD」が基本有利。 持ち上げ中の誤動作を抑え、置き直し後の狙い直しも安定します。

マウスパッド表面キャリブレーションをカスタム

Synapseではトラッキングの調整が可能です。非対称カットオフの有効化にチェックを入れると「リフトオフディスタンス」と「ランディングディスタンス」を別々に設定できます。

LODの簡易測定

1.紙(今回は手帳リフィルを使用、10枚でほぼ1mm)を重ねてその上にマウスを置く

2.1枚ずつ減らし、カーソルが動き出す最小枚数を記録

3.表面(ガラス / 布)ごとに2回以上測って平均化

| ガラス | 布 | 目安LOD | |

|---|---|---|---|

| 非対称ON / リフトオフ&ランディング最高 | 20枚 | 17枚 | 約2.0mm / 1.7mm |

| 非対称ON / リフトオフ&ランディング最低 | 7枚 | 8枚 | 約0.7mm / 0.8mm |

| 非対称OFF / 高い | 14枚 | 17枚 | 約1.4mm / 1.7mm |

| 非対称OFF / 低い | 8枚 | 9枚 | 約0.8mm / 0.9mm |

紙の厚さを正確に測定することができないので相対的な数値になってしまいますが、このように差が出ました。

- 短めLOD(〜1mm前後)だと、持ち上げ移動中のズレを抑えやすい。

- 非対称OFFで「高」は、全体を保守的に長めにするためズレやすくなります。

- 布のほうがわずかに長く出やすいのは、表面の凹凸や反射特性の違いによるもの。

「非対称カットオフを外すと“高”なのに長くなる」のは不思議に見えますが、OFFは単一しきい値のため、環境差に合わせて長め寄りになりがち、という挙動です。

Synapseの[パフォーマンス]→[感度マッチャー]で、今まで使っていたマウスの感覚に合わせてキャリブレーションできます。比較用に2台のマウス接続が前提ですが、乗り換え時の違和感を最小化したい人に便利です。

DeathAdder V4 Pro:裏面ワンタッチでDPI切替、実践中でも迷わない

DeathAdder V4 Proは、裏面の電源 / DPI切り替えボタンでワンタッチDPIを切り替え。(長押しで電源ON/OFF)

工場出荷時は400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400の5段階で、切替時はLEDが点灯して現在の段階を色で教えてくれます。

さらにRazer Synapseの[パフォーマンス]から各ステージのDPI値を自由に編集&ステージ数を最大5から必要数だけに削減可能。たとえば800/1200/1600の3段運用にすると誤切替の事故を減らせます。

加えて、感度クラッチをサイドボタンに割り当てれば、押している間だけ一時的に低DPIに落とす「瞬間ズーム」が使えて、微調整や狙い直しが快適。半球ドングルのLEDインジケーターも表示内容をカスタマイズできるので、DPIステージやポーリングの通知に使うと実戦でも混乱しません。

「裏で1クリック」+「Synapseで最適化」で実践で使いやすくカスタマイズできます。

DeathAdder V4 Proはバッテリーが長持ち

Synapseで省電力モードに設定して、1000Hzでゲームはせず文章タイピングのみで4日5日はもつ印象

省電力モード+1000Hz運用にして、執筆中心(ゲーム無し・文章タイピングのみ)の日々だと、体感で4~5日は余裕。実際、Synapseでワイヤレスパワーセービングを5分に切り替え、2.4GHz(HyperSpeed)/1000Hzで使ったところ、充電の心配をほぼせずに連日運用できました。

※あくまで私の使い方(執筆中心)での印象。高ポーリングやゲーム時間が増えると持ちは短くなります。

設定のポイント(Synapse)

- 電源タブから「ワイヤレスパワーセービング」を5分

- 寝る前に電源を切る

- ポーリング:1000Hzを基準に(必要時だけ高Hzへ)

- プロファイルをふたつ用意し、ひとつは8000Hzに設定。必要に応じてSynapseで切り替える

運用メモ

- 充電の目安は4~5日ごとに軽く足す感覚だと安心(執筆中心の場合)。

- 1日の中でもゲームを挟む日は、PLAYプロファイルへ切替→終了後にWORKへ戻すだけで、体感の持ちが大きく変わります。

- さらに伸ばしたいなら、Bluetooth(低Hz)運用も選択肢。ただし入力遅延は増えるので、編集・文書作業限定

「省電力+1000Hz常用」で実用上バッテリー切れの不安はほぼゼロ。 必要な時だけ高Hzに上げる運用が長持ちする使い方です。

前モデルDeathAdder V3 ProとDeathAdder V4 Proを比較

前モデルDeathAdder V3 ProとDeathAdder V4 Pro(本機)を比較してみます。

| ポイント | V4 Pro | V3 Pro | ひとこと |

|---|---|---|---|

| センサー | 45K | 30K | 解像度UP |

| 重量 | 56-57g | 63g | わずかに軽量化 |

| 8K対応 | ドングル同梱で即8K | 別売りドングルで8K | コスパ差あり |

| 無線 | Gen-2 HyperSpeed | 既存世代 | 安定性・効率向上 |

| ソール | 大型PTFE | 小さめ | 停止のしやすさ◎ |

| バッテリー | 最大150h(1000Hz) | 最大90h | 実働が伸びた |

V3 Proは手元にないため実際に確認したわけではないのですが、クリック音が大きくなってストレスだというレビューを見かけました。たしかにクリック音は少し大きいと思います。

結論、「無線で妥協したくないエルゴ派」なら買って後悔しないマウスです。かぶせ持ちしやすい形状と56gの軽さで、手の中にスッと収まり、微調整の成功率と肩、手首のラクさが確実に上がりました。裏面ワンタッチのDPI切替、とSynapseの5段階カスタム、8K対応のドングル同梱の将来性、そして省電力+1000Hzで4~5日持つ運用の現実解。実測のLODやクリック荷重も「扱いやすい短さ・軽さ」の範囲で止めやすさと連打のしやすさが両立します。

注意点は、つまみ特化の小さめの手の人、クリック音が気になる人には合わない可能性があること。ガラスパッドでは滑りすぎるかもしれないこと。

それでも、作業でもゲームでも十分フラッグシップモデルを買う価値はあると思います!少し高額になりますがきっと実益で回収できるでしょう。ここで一歩、手に馴染む本命へ!

Razer レイザー DeathAdder V4 Pro ゲーミングマウス ワイヤレス 無線 56gの超軽量 8,000Hzドングル同梱 高精度の第2世代 Focus Pro 45K オプティカルセンサー 超低遅延を実現する第2世代 HyperSpeed Wireless オプティカルスクロールホイール 第4世代 オプティカルマウススイッチ 150時間のバッテリー駆動 【日本正規代理店保証品】

クリックで外部サイトに移動します

コメント